インターネットのコメント欄は、昔から人々の意見や感情がダイレクトに現れる場として存在してきました。2000年代初頭の2ちゃんねるを代表とする匿名掲示板の時代から、現在のX(旧Twitter)やYouTube、InstagramといったSNSまで、その姿は大きく変化しています。

ただ最近では、「昔よりも暴言や誹謗中傷のコメントが増えているのではないか?」と感じる人も多いのではないでしょうか。実際、国内外の調査データを見ても、ネット上での攻撃的な言動は年々深刻化していると報告されています。

本記事では、昔と今のコメント欄の民度の違いを比較しつつ、なぜ現代のSNS時代に暴言や誹謗中傷が目立つようになったのかを解説します。

昔のインターネットコメント欄の特徴(2ちゃんねる時代)

2000年代前半、インターネットの「コメント文化」を象徴していたのが巨大掲示板 2ちゃんねる でした。匿名で誰でも自由に書き込みができるという仕組みは、当時のネット利用者にとって画期的でした。

匿名性が強く「無責任な発言」が多い

ハンドルネームすら不要で、完全匿名でやり取りできたため、過激な意見や差別的な発言も少なくありませんでした。ただし、その分「本音を吐き出せる場所」としての役割も果たしていました。

スラングやネット特有の文化が浸透

「○○厨」「逝ってよし」「藁(ワラ)」など、当時の掲示板で生まれたスラングや独特の表現が氾濫し、ある種の“内輪感”が形成されていました。暴言も多かったものの、コミュニティ内では一種のネタとして受け流されることも多かったのです。

誹謗中傷はあったが拡散力は限定的

掲示板内での炎上や悪口は珍しくありませんでしたが、当時はSNSが普及しておらず、影響範囲は基本的に掲示板利用者に限られていました。そのため、現代に比べると「個人を名指しして大規模に叩く」ケースは少なかったと言えます。

現代のコメント欄の特徴(SNS時代)

2010年代以降、Twitter(現X)、Facebook、Instagram、YouTube、TikTokといったSNSの普及により、コメント欄の文化は大きく変化しました。誰もが「発信者」になれる一方で、暴言や誹謗中傷がより目立つようになったのも事実です。

実名・アカウント制でも暴言が増加

SNSは2ちゃんねるのような完全匿名制ではなく、基本的にアカウント登録が必要です。しかし、匿名性を維持しやすい仕様や「捨てアカ」の存在によって、依然として攻撃的なコメントは後を絶ちません。むしろ、自分の意見を“正義”としてぶつける形で暴言を吐くケースが増えています。

拡散力が圧倒的に強い

SNSは「いいね」「リポスト」「シェア」機能によって、わずかな発言が瞬時に何万人にも広がる時代です。そのため、一つの暴言や誹謗中傷が瞬時に拡散し、当事者に深刻なダメージを与える事例が多発しています。

誹謗中傷の深刻化と社会問題化

SNS上での誹謗中傷が原因で裁判に発展するケースや、最悪の場合、被害者が命を絶つケースまで報告されています。総務省や法務省の調査、そして大手メディアの記事でも「暴言系コメントが増え、影響が深刻化している」との指摘が相次いでいます。

昔と比べて増加したインターネット上の暴言・誹謗中傷

インターネットやSNSは情報発信やコミュニケーションの手段として広く浸透しています。しかしその反面、誹謗中傷や暴言の増加が社会的な課題となっています。特に近年では、SNSの普及や匿名での投稿が可能な環境が整ったことで、暴言や攻撃的なコメントを目にする機会が増えています。

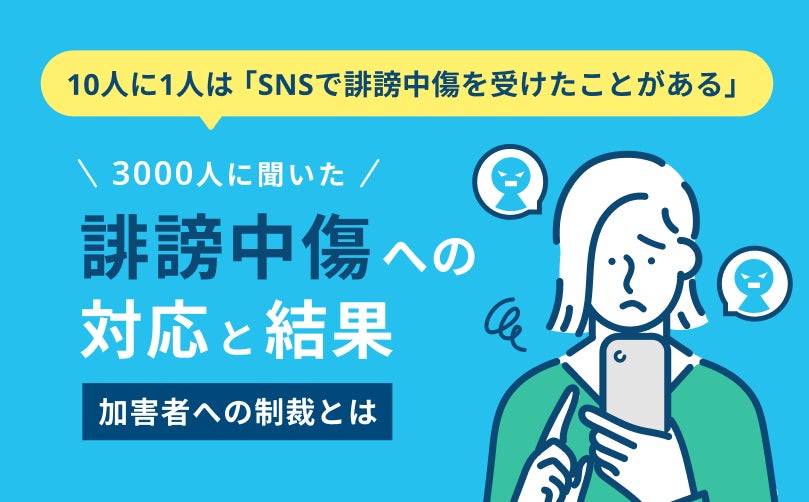

最近のネット調査ではネット上で誹謗中傷を経験したことのある人は3割近くにのぼり、内容としては「容姿や性格への悪口」「虚偽情報の拡散」「個人情報の漏洩」といった被害が報告されています。また、SNS上で他人の傷つく投稿を目撃したことがある人も半数以上に達しており、暴言や攻撃的な書き込みが身近な問題であることがわかります。

一方で、自ら誹謗中傷を書き込んだ経験を持つユーザーも一定数存在しており、その多くが自分の投稿が他者を傷つける行為であるとの認識が薄いという傾向も見られます。このことから、現代のネット環境では、暴言や攻撃的な発言が「軽い気持ちで」書き込まれやすい状況にあると言えるでしょう。

過去の掲示板文化(例:2ちゃんねる)と比較すると、現在のSNSやX(旧Twitter)では、投稿の即時性や拡散力が非常に高く、炎上や攻撃的投稿が目立ちやすい環境となっています。匿名性の高さも相まって、昔よりも暴言や誹謗中傷が増加している傾向がうかがえます。

このように、インターネット上の暴言や誹謗中傷は昔と比べて明らかに増えており、ネット社会での安全なコミュニケーションやモラル意識の向上が求められています。

昔と今のコメント欄・SNSの特徴の違い

インターネット上でのコメント文化は、時代とともに大きく変化しています。昔は2ちゃんねる(現:5ちゃんねる)や個人ブログのコメント欄など、匿名掲示板や限られたユーザー間でのやり取りが主流でした。この時代のコメント欄は、匿名性ゆえに暴言も一定数存在しましたが、投稿が時系列で流れていくため、一部の書き込みは埋もれやすく、暴言の影響は比較的限定的でした。また、書き込みの文体やユーモアを重視する文化があり、現在よりも「コミュニティ内でのルール感」が存在していました。

一方、現代のSNS(Twitter、X、Instagram、YouTubeコメントなど)は、リアルタイムで全世界に拡散される性質を持ち、拡散力が圧倒的に強くなっています。匿名性は一部に残るものの、実名やアカウント名での投稿が中心となり、社会的責任が伴う半面、炎上リスクも高まっています。結果として、攻撃的な投稿や誹謗中傷は以前よりも目立ちやすく、多くのユーザーに見られる状況です。また、SNS上では「いいね」や「リツイート」といった機能により、暴言や過激な意見が拡散されやすく、過去の掲示板よりも影響力が大きいという特徴があります。

さらに、現代では動画コメントやライブ配信コメントなど、書き込みが瞬時に流れ続けるプラットフォームが増え、個々の投稿が長期的に残る場合もあります。これにより、些細な暴言も大勢の目に触れる可能性が高くなり、被害者が受ける精神的ダメージも大きくなっています。

こうした違いから、昔のインターネット文化と現代SNS文化を比較すると、

- 昔:匿名掲示板主体、炎上は局所的、コミュニティ内ルールが存在

- 今:SNS主体、暴言や誹謗中傷が拡散されやすい、影響範囲が広い

といった明確な差が見えてきます。ネット上での暴言や誹謗中傷が増えた背景には、プラットフォームの性質の変化や拡散力の向上が大きく関わっているのです。

暴言や誹謗中傷の増加が社会に与える影響

インターネット上の暴言や誹謗中傷は、個人や社会にさまざまな影響を及ぼしています。まず個人への影響としては、精神的ストレスや不安感の増大、場合によってはうつ病などのメンタルヘルス問題に発展するケースも報告されています。SNSやコメント欄で攻撃的な投稿を受けた経験がある人は、仕事や学業、日常生活にも影響を及ぼすことが少なくありません。

また、企業やブランドに対しても大きな影響があります。悪意ある書き込みや誤情報の拡散は、消費者の信頼低下や売上の減少に直結する可能性があります。最近では、SNS上での炎上により企業の対応が問われる事例も多く、適切な情報管理やリスク対策の重要性が増しています。

さらに社会全体への影響として、ネットコミュニティ内の過激化や攻撃的な言動の常態化が挙げられます。暴言が日常的に目に入る環境は、他者への共感や配慮を欠く風潮を生み、対話や建設的な議論を阻害する要因となります。若年層を中心に、暴言や煽りのあるコミュニケーションが「普通」と認識されることも少なくなく、ネットリテラシー教育やモラル意識の重要性が高まっています。

このように、昔に比べて増加したネット上の誹謗中傷や暴言は、個人、企業、そして社会全体に多面的な悪影響をもたらしていると言えます。安全で健全なネット環境を維持するためには、ユーザー自身のリテラシー向上と、プラットフォーム側の適切な対応が不可欠です。