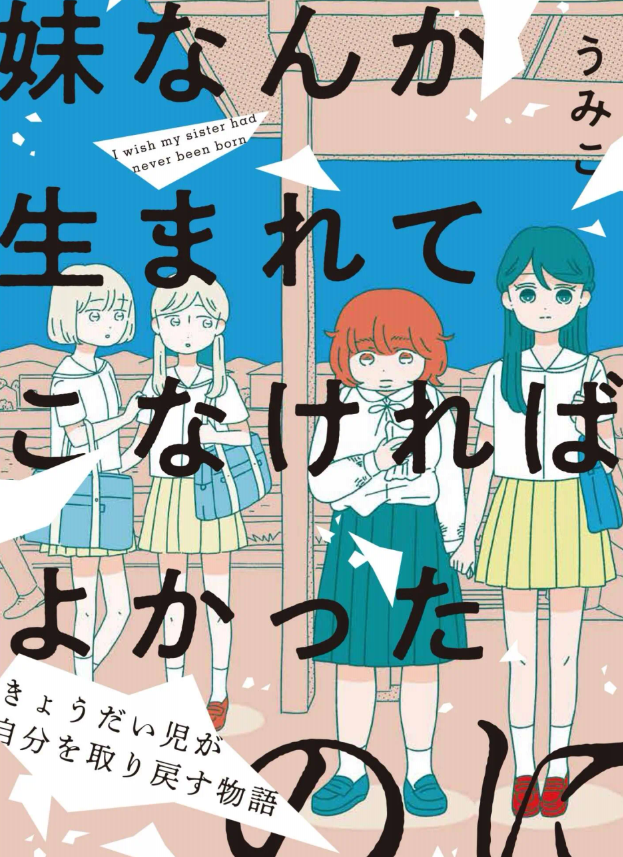

障害のある妹を支え続ける姉の姿が、あまりに現実的で、そして痛々しかったです。

母のために我慢を重ね、友達にも弱音を吐けず、

その重さを、ページをめくるたびに感じました。

婚約破棄をきっかけにあふれ出す主人公の感情は、きょうだい児として積み重ねてきた理不尽さと孤独の象徴のようでした。

同時に、同じ境遇の人との出会いによって救われていく姿には、少しの希望も感じます。

この作品は「きょうだい児」という言葉を知るきっかけにもなり、

家族の中で見えなくなりがちな痛みを、静かに、けれど確かに伝えてくれる物語でした。

母のために犠牲になる姉の姿が映し出すきょうだい児の現実

物語の冒頭から、主人公は多くの責任を背負わされています。

母親の手伝いとして障害のある妹の世話を任され、遊びたい盛りの年齢でも自由はなく、

妹を連れて行けば友達に遠慮され。。

その結果、友人から距離を置かれ、誰にも本音を話せないまま孤独を抱え込むようになります。

印象的だったのは、主人公がまだ幼い頃に「どうしてうちの妹は話せないのか」と気づく場面です。

他の家庭との違いに戸惑いながらも、母の期待に応えようと無理を重ねる姿は痛々しく、

「家族のために我慢するのが当たり前」という空気が、どれほど子どもを追い詰めるかを強く感じました。

母親もまた、介護という終わりのない日々に疲弊していたことは理解できます。

けれど、その負担を幼い娘にまで分け与えてしまう構造は、

きょうだい児が背負わされる「無自覚な犠牲」の典型だと感じました。

それでも主人公は妹を憎みきれず、時には優しく接しようとします。

その優しさこそが、きょうだい児の複雑な感情を象徴しています。

愛情と嫌悪、責任と逃げたい気持ち――その全てが共存するのです。

抑え込んできた感情が爆発する瞬間

物語の転機は、婚約破棄という出来事でした。

それまで淡々と妹の世話を続け、母の期待に応えようとしてきた主人公が、初めて限界を迎える瞬間です。

この怒りは、単なる八つ当たりではありません。

幼少期から積み重ねてきた「我慢」「責任」「罪悪感」が、一度にあふれ出た結果でした。

自分の人生を後回しにしてきた分、他人に幸せそうに見える姿を見るだけで心が痛む。

そんな心の疲弊が、婚約破棄という形で一気に露呈したのです。

妹を憎む一方で、「憎んではいけない」と自分を責め続ける姿も印象的でした。

きょうだい児は、社会的にも家庭的にも「我慢することが当たり前」とされがちです。

だからこそ、自分の怒りや悲しみを正当な感情として受け止められない。

本作は、その「心の抑圧」こそが彼らを最も苦しめる要因であることを静かに示しています。

また、主人公の崩壊を通じて、家族以外の支えの重要性も浮かび上がりました。

同じような境遇を持つ人の存在が、どれほど心を救うか。

これはフィクションの中だけでなく、現実にも多くのきょうだい児が直面している現象だと感じます。

親の立場と限界、そして変化

この作品では、母親と父親の姿が対照的に描かれています。

母親は常に障害のある妹の世話に追われ、家庭の中心に介護が存在していました。

一方で父親は家庭に関わらず(あまり見えなかった)、結果的に母と姉の二人が日常の負担を背負い続ける。

この構図は、現実の介護家庭でも決して珍しくありません。

母親の行動は一見すると献身的ですが、同時に無自覚な加害性をはらんでいます。

姉に対して無自覚なお願いを繰り返すことで、

本人の自由や感情を奪ってしまっているのです。

それでも母は悪意を持っていたわけではないでしょう。

介護の現場における圧倒的な孤独と責任の中で、

「娘を頼るしかなかった」という現実的な限界があったのだと思います。

一方の父親は、家庭を避けてきたようにも見えました。

しかし終盤で、母と同じく介護に関わる意思を見せたことで、

家族としての関係が少しずつ変わり始めます。

この変化は、家族が「役割の固定」から抜け出す瞬間として象徴的でした。

父親が初めて真正面から妹と向き合い、

母もまた姉に謝罪を口にする場面には、長年のすれ違いを乗り越えようとする希望がありました。

周囲の理解と支えがもたらした救い

物語の後半、主人公は同じくきょうだい児として育った男性と出会います。

彼との交流を通じて、初めて「自分の苦しみをわかってもらえる」という感覚を得た瞬間が描かれます。

誰かに理解されること、共感されることが、どれほど大きな救いになるかを実感できる場面でした。

彼自身も、きょうだい児として同じような苦しみを抱えてきたため、

言葉ではなく存在そのもので支えてくれるような温かさがありました。

物語の終盤、主人公はその男性と結婚し、新しい家庭を築きます。

過去の痛みが完全に消えたわけではないけれど、

誰かと支え合いながら生きることで、自分自身を少しずつ取り戻していく。

その姿に、静かな希望を感じました。

まとめ

この作品を読んで最も考えさせられたのは、きょうだい児が「目立たない当事者」であるという点です。

障害のある子どもに注目が集まる一方で、そのきょうだいは「元気だから大丈夫」と扱われがちです。

しかし実際には、親の期待、社会の視線、そして「我慢しなければならない」という暗黙の圧力に苦しむ子どもたちが少なくありません。

特に問題なのは、支援の多くが障害児本人や親を中心に設計されていることです。

きょうだい児に対する心理的サポートや相談窓口はまだ限られており、

学校でも「家庭の事情」として片づけられてしまうケースが多いのが現状です。

その結果、感情を抑え込んだまま大人になり、

人間関係や自己肯定感に長く影響を残すことがあります。

本作では、周囲に理解のある大人や同じ境遇の人がいたことで救いが描かれましたが、

現実ではそうした出会いに恵まれない人も多いはずです。

すごく可愛らしいタッチの漫画ですが、考えさせられる漫画でした。

興味のある方はぜひ読んでみてください。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/14670716.424270f9.14670717.bda5acce/?me_id=1278256&item_id=25363922&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F5570%2F2000018575570.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)