インターネットの歴史を語る上で欠かせない存在が「ファイル共有ソフト」です。90年代後半から2000年代前半にかけて、NapsterやWinMX、Winny、Share、そしてBitTorrentといったソフトが次々と登場し、世界中のユーザーが音楽や動画、ソフトウェアをやり取りしました。特に日本ではWinMXやWinnyが爆発的に広まり、「ファイル共有=違法ダウンロード」というイメージを世間に強く植え付けるきっかけにもなったのです。

しかし一方で、これらの技術は「分散型ネットワーク」「P2P通信」といった先進的な仕組みを世に知らしめ、後のクラウドストレージやストリーミング配信に大きな影響を与えました。ファイル共有ソフトはネット文化における「光と影」の象徴といえる存在なのです。

本記事では、ファイル共有ソフトの歴史を時系列で振り返ります。

ファイル共有ソフトとは?──P2P技術と誕生の背景

インターネットが普及し始めた1990年代後半、ユーザーの関心は「世界中の人とつながる」ことから「世界中のデータを自由にやり取りする」ことへと広がっていきました。当時はまだ大容量のデータ配布が難しく、音楽CDやソフトウェアは物理メディアで購入・交換するのが一般的でした。しかし、「ネットを通じて好きな音楽や動画を共有できたら便利だ」というニーズが若者を中心に高まり、それに応える形で誕生したのがファイル共有ソフトです。

ファイル共有ソフトの多くは、P2P(Peer to Peer)技術を基盤としています。従来のインターネット利用は、ユーザーがサーバーにアクセスしてデータを受け取る「クライアント-サーバー型」が主流でした。これに対し、P2Pは「ユーザー同士が直接接続し、データを交換し合う」仕組みです。つまり、中央サーバーを介さずに個人が持つデータを直接やり取りできるため、効率的かつ匿名性が高い通信が可能になります。

このP2P技術には、いくつかの大きな利点がありました。

まず、サーバー負荷を分散できることです。1つのサーバーから大量のユーザーに配信すると回線がパンクしますが、P2Pではユーザーが同時に「受信者」であり「送信者」にもなるため、ネットワーク全体で負担を分け合えます。次に、検閲や規制を回避しやすいという点もありました。中央の管理者がいないため、理論上は誰にも止められずにデータを流通させることができます。

しかし、その匿名性や分散性は同時に「危うさ」も孕んでいました。著作権で保護された音楽や映画、ソフトウェアの不正コピーが瞬く間に広がり、海賊版の温床となってしまったのです。さらに、悪意あるファイルを拡散するウイルス被害や、個人情報が流出する事件も相次ぎ、社会問題化しました。

それでもなお、当時のユーザーにとってファイル共有ソフトは画期的な存在でした。なぜなら、従来の流通の枠組みに縛られず「自由にデータを交換する」という体験は、ネットの可能性を強烈に感じさせたからです。

Napsterの衝撃──世界初の大規模MP3共有サービス

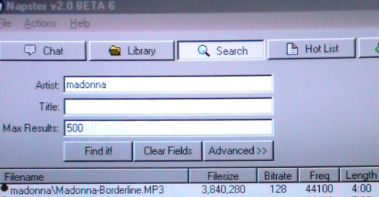

ファイル共有ソフトの歴史を語る上で、最初期に登場したのが「Napster(ナップスター)」です。1999年、アメリカの大学生ショーン・ファニングによって開発されたNapsterは、世界初の大規模な音楽共有サービスとして爆発的に普及しました。

当時、インターネット回線はまだ十分に高速ではありませんでしたが、音楽をデジタル化したMP3形式が登場したことで、数MB程度のファイルなら比較的容易に送受信できるようになりました。Napsterはこの技術とP2Pの考え方を組み合わせ、世界中のユーザーが自分のPCに保存している音楽を互いに検索し、自由にダウンロードできる仕組みを提供したのです。

このサービスは瞬く間に若者を中心に人気を集め、わずか数年でユーザー数は数千万規模に拡大しました。従来はCDを購入しなければ聴けなかった楽曲が、クリックひとつで手に入る――その体験は、音楽の聴き方そのものを大きく変えたといえます。

しかし、Napsterの仕組みは著作権を無視したものであり、音楽業界との対立は避けられませんでした。2000年にはアメリカの人気バンド「メタリカ」がNapsterを提訴、続いて大手レコード会社も法的措置をとり、裁判は大きな社会問題へと発展します。最終的に2001年、Napsterはサービス停止を余儀なくされ、その歴史に幕を下ろしました。

とはいえ、Napsterが残した影響は計り知れません。第一に、「音楽はネットを通じて流通できる」という認識を社会に浸透させました。これは後のiTunesやSpotify、Apple Musicといった合法的な音楽配信サービスの誕生につながります。第二に、Napsterは「ユーザー主体で作られる音楽ライブラリ」という新しい文化を築き上げ、世界中のリスナーに自由な音楽体験を提供しました。

皮肉なことに、Napsterは短命で終わったものの、その存在はデジタル音楽産業の地殻変動を引き起こし、今のストリーミング文化の原点とも言えるのです。

WinMXの人気──日本でも広がった共有文化

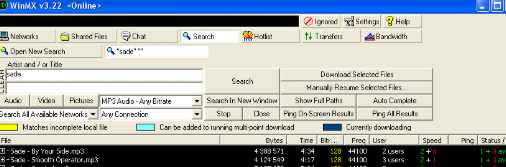

Napsterの衝撃が世界を席巻した後、日本ではWinMX(ウィンエムエックス)がファイル共有の主役として登場しました。2000年代初頭に普及したこのソフトは、Napsterが閉鎖された後の空白を埋める形で、特に日本のユーザーに受け入れられました。WinMXは米国の会社Frontcode Technologiesが開発したもので、当時の音楽ファイル共有に最適化されたP2Pソフトとして注目されました。

WinMXの特徴は、使いやすいインターフェースと高速な検索機能にあります。ユーザーは自分のPCにあるMP3や動画ファイルを簡単に公開でき、他のユーザーのライブラリを検索して即座にダウンロード可能でした。特に日本語環境にも対応していたため、日本国内での普及が急速に進み、Napsterよりも手軽に使えるという利便性が大きな人気の理由となりました。

さらに、WinMXは単なるダウンロードツールに留まらず、チャット機能やコミュニティ機能も備えていました。これによりユーザー同士が交流し、音楽情報やオススメ楽曲の情報交換を行う文化が形成されました。いわゆる「WinMX文化」とも呼べる、ネット上の音楽コミュニティがここで生まれたのです。

しかし、利便性が高い反面、著作権違反ファイルの流通も急増しました。音楽だけでなく、アニメや映画、ソフトウェアまで共有されるようになり、社会問題化します。違法ダウンロードの温床として注目される一方で、ユーザーにとっては「ほしいものがすぐ手に入る革命的ツール」として認知され、匿名性の高さも安心感につながりました。

結局、著作権団体の圧力やサーバーの規制、アップロード者の逮捕事例の発生などで、WinMXも2000年代中盤には利用者が減少します。しかし、この時期に日本国内でP2P文化が根付いたことは、その後のWinnyやShare、Perfect Darkといった後続ソフトの普及へとつながり、ファイル共有文化の礎となったのです。

WinMXの歴史は、「便利さ」と「違法性」という二面性を持ちつつ、日本のネット文化を大きく変えた存在として記憶されています。

Winnyの匿名性と事件──日本社会を揺るがせたファイル共有ソフト

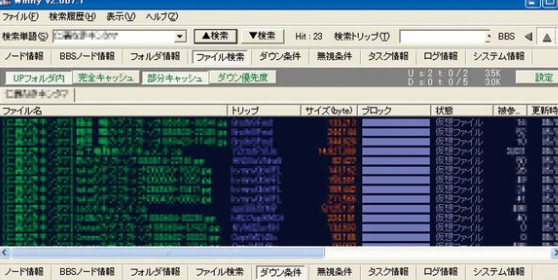

2002年、日本国内でファイル共有文化に衝撃を与えたのがWinny(ウィニー)です。開発者は京都大学の金子勇氏で、Winnyは「匿名性の高いP2Pソフト」として設計されていました。従来のNapsterやWinMXが中央サーバーを利用する方式であったのに対し、Winnyは完全分散型ネットワークを採用し、ユーザー同士が直接データをやり取りする仕組みを持っていました。この匿名性が、違法ファイル流通の温床となる一方で、ユーザーからの絶大な支持を集めました。

Winnyの最大の特徴は、ユーザーのIPアドレスを隠し、ファイルの送受信を暗号化する点です。これにより、違法音楽や映画、ソフトウェアが匿名で交換可能となり、従来よりも安全にデータを共有できると考えられました。しかし、この匿名性は同時にリスクも伴いました。ウイルス感染や情報漏洩事件が相次ぎ、個人情報や企業機密が流出する社会問題に発展したのです。

さらに、Winnyは法的な問題でも大きな注目を集めました。2004年、開発者である金子勇氏が著作権法違反幇助容疑で逮捕される事件が発生します。この事件は、「ソフトを開発しただけで違法行為の責任を問えるのか」という議論を巻き起こし、社会的にも大きな衝撃を与えました。裁判は長期化し、最終的に金子氏は無罪判決を受けましたが、P2Pソフトの法的責任問題を世に知らしめる象徴的事件となりました。

しかし、法規制の強化や摘発、逮捕者も発生し、Winnyの利用者は徐々に減少していきます。それでも、日本のP2P文化に与えた影響は計り知れず、Winnyの匿名性と事件は今なお語り継がれるファイル共有ソフト史上の重要な節目となっています。

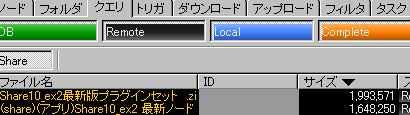

ShareとPerfect Darkの登場──進化する匿名P2P

Winnyの登場以降、日本のP2Pファイル共有文化はさらに進化を遂げました。その代表格が、Shareとその後継ソフトであるPerfect Dark(パーフェクトダーク)です。Winnyの匿名性や分散型ネットワークのコンセプトを受け継ぎつつ、より高度な検索機能やセキュリティ機能を搭載したこれらのソフトは、2000年代中盤以降の日本国内で注目を集めました。

Shareは、Winnyの後継ソフトとして開発され、匿名性の強化だけでなく、効率的なファイル検索と大容量ファイルの共有が可能となりました。Winnyでは数十MB単位のファイルが主流でしたが、Shareでは数百MBから数GBの大容量ファイルも扱えるようになり、アニメやゲーム、映像コンテンツの交換がより活発化しました。また、暗号化や転送履歴の削除といった機能も追加され、ユーザーにとってより安全で快適な利用環境が提供されました。

さらに、Shareの進化系として登場したのがPerfect Darkです。Perfect Darkは、匿名性をさらに徹底し、分散ネットワーク上での接続経路の隠蔽やファイル断片化による送受信を特徴としています。ユーザーはファイルを完全に分割して送受信するため、仮に通信が傍受されても全体のデータを特定しにくくなっています。この設計により、違法ファイルの流通リスクがさらに高まる一方で、正規コンテンツの大容量配布や学術データ共有など、合法的な利用も一部では行われました。

しかし、ShareやPerfect Darkも法規制や摘発の影響を受け、徐々に利用者は減少していきます。特に2010年代以降、YouTubeやNetflix、Spotifyといったストリーミングサービスやクラウド配信の普及によって、ユーザーが違法P2Pに頼る必要性は大きく低下しました。それでも、これらのソフトは匿名性を保ちながらファイル共有を行うという技術的挑戦の象徴であり、日本のネット文化に残した影響は現在でも色濃く残っています。

ShareとPerfect Darkの歴史は、Winnyで培われた匿名P2Pの文化をさらに高度化させたものであり、違法利用という負の側面と革新的なネット技術という正の側面の両方を持つ、日本独自のP2P文化の代表例と言えるでしょう。

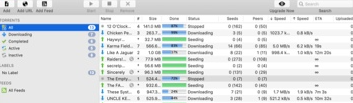

BitTorrentの台頭──世界標準となった分割ダウンロード

2000年代半ば、世界的なファイル共有ソフトの潮流を大きく変えたのがBitTorrent(ビットトレント)です。アメリカのブラム・コーエンが開発したこの技術は、従来のP2Pソフトとは異なる分割ダウンロード方式を採用し、効率的に大容量ファイルを配布できる仕組みを提供しました。

BitTorrentの特徴は、ファイルを小さな断片に分割して同時に複数のユーザーからダウンロードできる点です。これにより、特定のサーバーや個人からの供給に依存せず、ネットワーク全体で負荷を分散しながら高速なダウンロードが可能となります。また、断片ごとに送受信するため、途中で接続が切れても再開が容易であり、大容量ファイルの安定配布に最適化されています。

この仕組みは、Winnyなどと同様にゲームや映画といった大容量コンテンツの違法配布にも利用されましたが、一方でLinuxディストリビューションやオープンソースソフトウェアの合法配布にも活用され、世界中で標準的なP2P技術として広く認知されました。特にUbuntuやFedoraといったLinux系OSの配布は、BitTorrentを使うことで公式サーバーへの負荷を軽減しつつ、多数のユーザーに効率的に届けることが可能になったのです。

BitTorrentは、従来の日本独自のP2Pソフト(WinMXやWinny、Share)と比べると、より国際標準化されたプロトコルとして進化した点が特徴です。また、トラッカーやマグネットリンクを利用した新しい配布手法により、匿名性を維持しつつもネットワーク全体の効率を最大化できるため、違法・合法を問わず非常に多くの用途で活用されました。

しかし、違法利用に対する法規制やISPの遮断措置が強化されるにつれ、BitTorrentも完全に自由に使えるわけではなくなりました。それでも、技術的革新としての意義は非常に大きく、分割ダウンロードの概念は現在のクラウド配信やストリーミングサービス、ゲームアップデート配信など、現代のデジタル配信文化に直接つながっています。

BitTorrentの登場は、単なるファイル共有ソフトの進化ではなく、「大容量データを効率的に、分散して配布する」というインターネット技術のスタンダード」を確立した出来事として、ファイル共有史上の重要なマイルストーンとなりました。

衰退と現代の代替サービス──ストリーミング時代の到来

2000年代後半以降、NapsterやWinMX、Winny、Share、BitTorrentといったファイル共有ソフトは次第に利用者を減らしていきます。その背景には、法規制の強化、違法ダウンロードの摘発、そして技術革新による新しいコンテンツ配信方法の登場がありました。特に日本では、WinnyやShareなど匿名P2Pソフトの社会的影響や事件が報道され、ユーザー心理にも変化が生まれました。

一方で、インターネット技術自体は進化し、合法的な配信サービスの台頭が始まります。2000年代後半からはYouTube、Spotify、Netflix、Huluなどのストリーミングサービスが急速に普及し、ユーザーは違法ダウンロードに頼らずに音楽や動画、映画を楽しめる環境が整いました。これにより、P2Pソフトの利用目的だった「手軽にコンテンツを入手する」というニーズは合法的サービスへと移行していったのです。

また、クラウドストレージやオンラインゲームの大容量アップデート配信も、従来のP2P技術の応用例として現代に残っています。BitTorrentの分割ダウンロードや分散型ネットワークの概念は、現在のクラウド配信やゲームアップデート配信にそのまま生かされており、技術的遺産としての価値は失われていません。

総じて、ファイル共有ソフトの衰退は「違法利用のリスク」と「利便性の新しい選択肢」が交錯した結果といえます。Napsterから始まったP2P文化は、違法ファイル流通の問題を残す一方で、現代のストリーミングやクラウド配信という新しいデジタルコンテンツ流通の礎を築いたのです。これにより、ユーザーは安全かつ快適にコンテンツを享受できる環境を手に入れ、ネット文化は新たな段階へと進化しました。

まとめ:ファイル共有ソフトが残したもの──ネット文化への影響

Napster、WinMX、Winny、Share、BitTorrent──これらのファイル共有ソフトは、それぞれの時代でネット文化に大きな影響を与えました。違法利用の問題や社会的事件も多く発生しましたが、一方でユーザー主体でコンテンツを流通させるという革新的な体験を提供したことも事実です。

まず、Napsterは世界初の大規模音楽共有サービスとして、デジタル音楽流通の可能性を社会に示しました。WinMXやWinnyは日本国内でP2P文化を定着させ、匿名性や分散型ネットワークの体験をユーザーに浸透させました。Winnyの事件は開発者逮捕という前例を生み、法的責任の議論を巻き起こしました。ShareやPerfect Darkは匿名P2Pを進化させ、BitTorrentは世界標準の効率的分散配布技術を確立しました。

これらの歴史を通じて明らかなのは、「技術的な革新は、必ずしも合法・安全とセットではない」ということです。違法ファイルの流通という負の側面は大きかったものの、P2P技術自体は現在のクラウド配信やストリーミングサービスに応用され、今のネット文化の礎となっています。つまり、ファイル共有ソフトは単なる「違法ツール」ではなく、インターネット上での情報流通のあり方を変えた文化的存在だったのです。

また、ユーザー主体のコンテンツ共有体験は、SNSや動画共有サイト、クラウドサービスの普及にもつながりました。個人がコンテンツを発信・受信するという文化は、NapsterやWinnyの時代から脈々と受け継がれているといえます。

結局、ファイル共有ソフトの歴史は「技術革新」「文化形成」「法規制」という三つの要素が交錯する物語です。違法利用の問題が注目される一方で、20年以上経った現在もその技術や思想は色あせず、現代の配信サービスやネット文化に生き続けていることも事実です。

ファイル共有ソフトは過去の遺物ではなく、インターネット文化の進化を理解するうえで欠かせない存在です。その功罪を正しく振り返ることは、現代のデジタル社会を考える上でも非常に重要です。